MONG —— LEE. 李 萌

Of the remaining parts

FDM print

Visual art, Dimension variables, 2021

剩餘與物件

3D列印媒材

影像創作,尺寸依場地而定,2021

在各式科技性媒介當中,「建構出虛擬實物」成了數位科技的標準技能,3D列印更蔚為技術列中的佼佼者,從機械零件、生活用品乃至槍械砲彈以及建築物,3D列印透過其熱融堆疊技術,將熱塑性聚合物—線材,立體成型於平台上,數位軟體中的3D物件方能被不斷再造,重塑生活中「真實存在」的實體模物。

但在這整個夢幻般「建構真實」的過程中,我卻對於「真實」以及「虛構」之間的拉鋸產生了質疑。在每次建模列印的經驗中,我發現此列印技術在現實世界中,無可逃避的,仍需面對一位大敵-地心引力。為避免列印成形的過程中,物件因為重力而導致懸空結構的墜落,列印軟體會自動計算出大量額外的「支撐材料」,以輔助列印物件本身的各種彎角以及懸空結構,這是使用數位建模軟體的設計者不必考量的部分,也因此成了建構過程中,完全被忽略的「意外」。這些「支撐材料」隨著物件的冷卻、固化,便即刻從關鍵的角色,轉變成了「剩材」,被理所當然的去除、丟棄。

當數位科技使創造者陷入一種「能夠控制每個現實細節」的幻想時,「剩材」變成了創作者不願面對的漏洞。在層層堆疊的列印過程中,我們每日即大規模生產、享受著這些藉由大量「剩材」所建構出的實體。

究竟應該稱在數位軟體當中建構、列印出來的實體為「真」,還是這些被丟棄、去除、支撐著物件列印所必須的「剩材」更靠近真實?理性上或許是前者,但感性上,我心中的答案卻始終傾心於後者。建模過程中,無意識、或稱必然的剩材產出,竟更加接近我心中的「真實」。

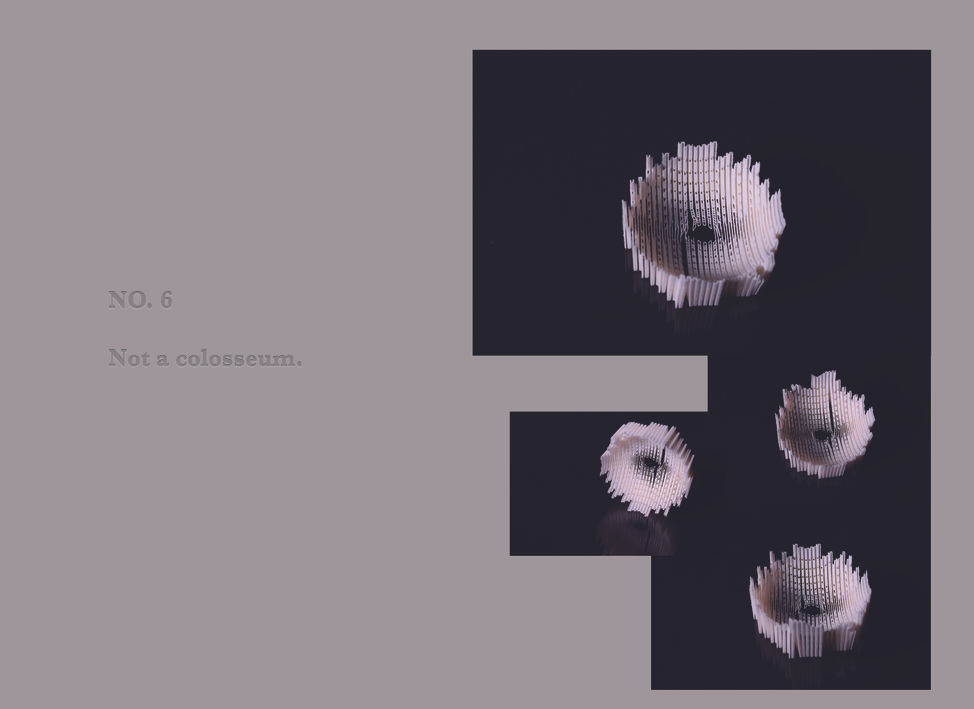

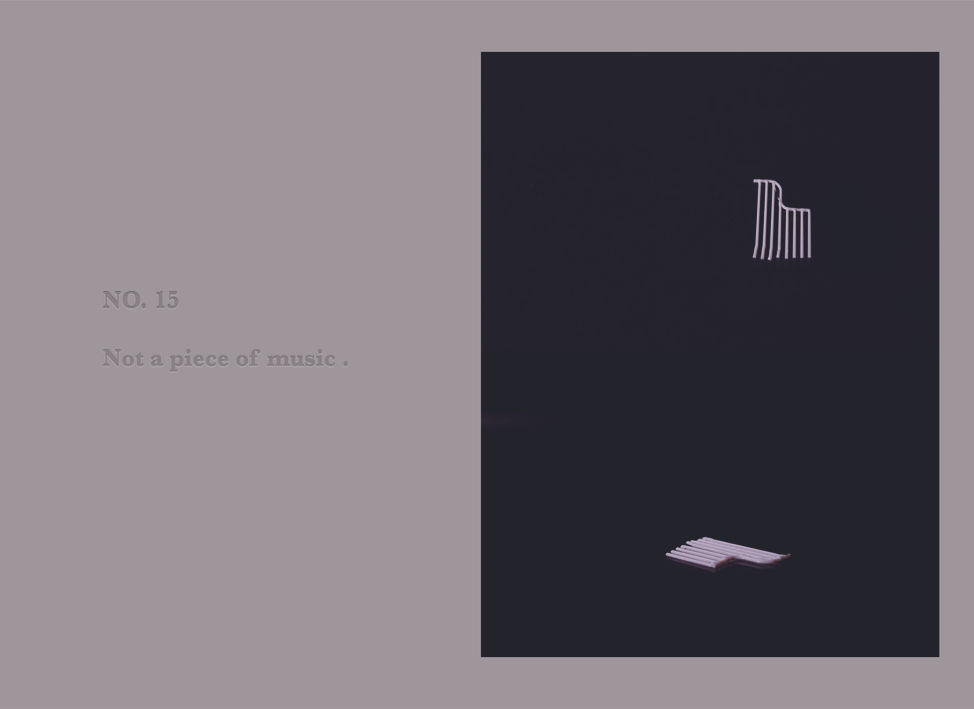

因此,我開始收集並整理3D列印後產出的大量支撐材料,並從其中揀選了與我產生共鳴、特別充滿生命力的物件作為我的被攝物。首先將其一一編碼、歸檔,給予這些無名的物件一個「代表其存在」的編號,再將其移置鏡頭之前,成為影像的主角。最終,收集了15個「剩材」作為此次創作概念的代表。

每組僅有主要一張,以圖錄的方式客觀記錄,其餘多張不同影像角度,則加諸了個人主觀意識的選取。整個紀錄過程中,我投入了大量情感、感性層面的詮釋,透過不同的觀看視角,想拉開這些「剩材」與資本消費社會的距離,彷彿將其重新再建模一次。同時加註了被攝物「最易被觀者聯想」的文字,使觀者無法輕易將其化約為特定的一組關鍵字,作為「無法被明確詮釋的照片」,拒絕讓這些「剩材」又被影像指向任何地方。

「支撐材料」轉為科技消費社會下的「剩材」,成了數位科技回歸現實(重力)的證據,當科技重回真實世界,數位精密計算、控制下的漏洞,成了掌控不了的意外,突顯了真實與虛假之間的灰色地帶。